「羨ましい。僕もこういうことがやりたっかたのになー」

この本を読んでの感想というより、読んでいる最中に何度もそう思った。読み終えて、個人的にリンクする部分も多かったので、諸々まとめてレビューしていきます。

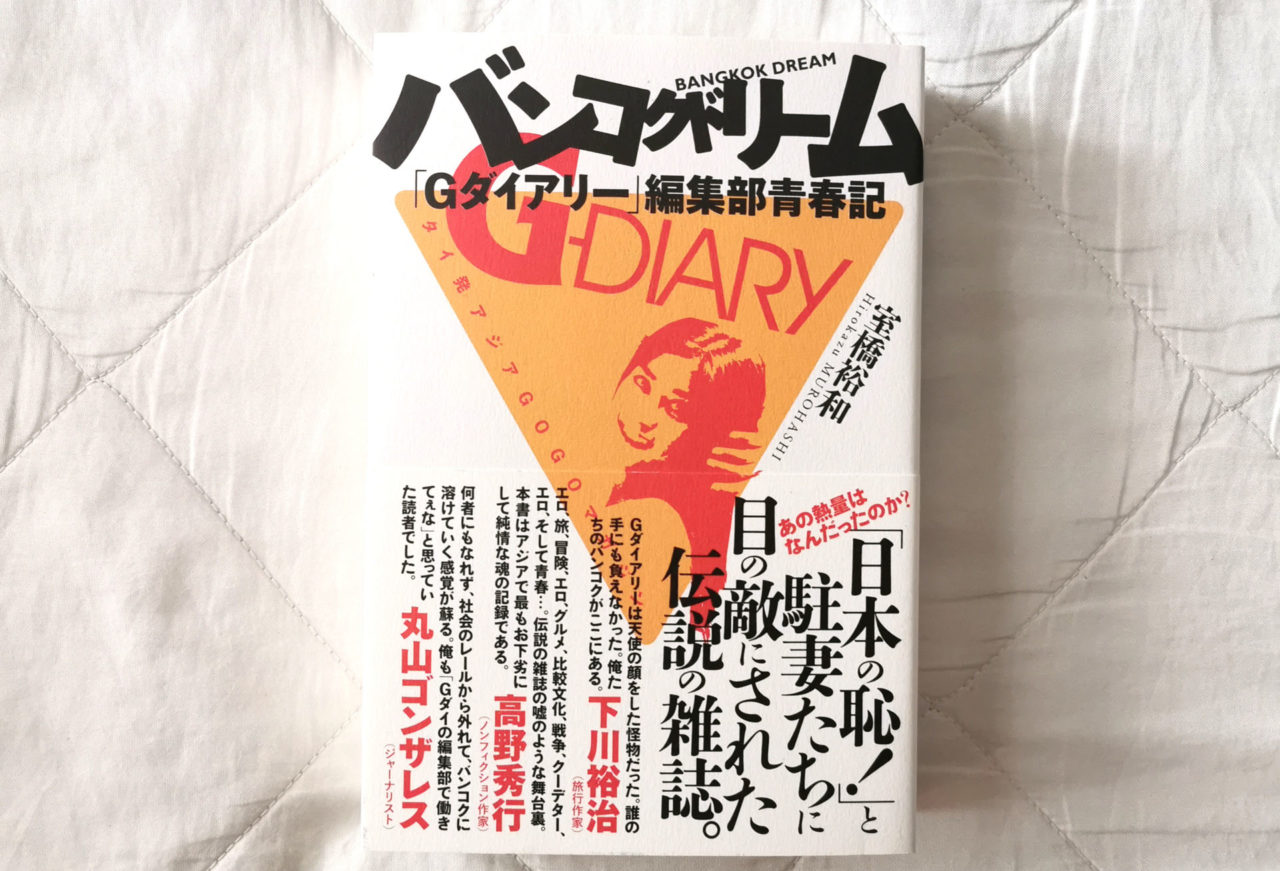

バンコクドリーム「Gダイアリー」編集部青春記

バンコクに編集部を置き、「日本の恥!」と駐妻たちに目の敵にされた伝説の雑誌「Gダイアリー」。その編集部員が綴るウソのような舞台裏。あの熱量はなんだったのか?

かつて多くの人には風俗誌と知られ、一部の人にはサブカル誌と認識されていた雑誌「Gダイアリー」。

本書はその編集部に在籍していた室橋氏を通した、Gダイアリーの歴史と氏の遅れてやってきた青春記だ。更にいえば、日本人の目を通して見えてくる、タイ及びバンコクの10年間の時代推移が知れる本でもある。

幸か不幸か僕自身は「Gダイアリー」にお世話になることもなく、残念ながらこの雑誌に対しての思い入れはない。ただそれを抜きにしても、この本には何度も感情を揺さぶられることになった。

自分とこの本の接点

僕は2002年に初めてタイを訪れ、2007年以降ほぼ毎年のようにタイ及びカオサンに滞在していたが、この雑誌との接点は少なかった。所謂バックパックパッカータイプの旅行者にとっては、一部の人を除き、ゲストハウスの本棚に置かれているから暇つぶしに眺める程度の存在だったと思う。

ただ自分自身がこの雑誌のライター陣と同様サブカルにはまり、雑誌編集をしていたこともある。更にバックパッカーとしてタイを幾度となく訪れ、現在バンコクに身を置く身としては、単なるいち編集者の編集部日記として無視しておく理由はなかった。

本の詳細は読んで頂くとして、この本を通して自分を揺らしたのはやはりその「熱量」だった。そして、それを感じる度に「羨ましい。僕もこういうことがやりたっかたのになー」と何度も嫉妬することになった。

少し自分のことを話すと、僕がタウン誌の編集部で働き出したのが2000年。そして2001年には目に見えて雑誌の売り上げは低下していき、会社はそれ以降の新卒採用を停止した。

2002年には売上の低下が顕著になり、契約で働いていた僕は契約の打ち切り、もしくは原稿の確認などのアルバイト用員としての居残りを迫られた。

僕が働いていたタウン誌は、マス感の強かった「ぴあ」や「ウォーカー」などとは違い、地元密着型の店舗情報や、編集者が足を使ったり、毎日のように飲み歩くことで得たニッチな情報などで差別化された雑誌だった。

ただ紙面の半分近くは、映画館やライブ情報やレジャー施設の情報で埋まっていた。ネットの情報が充実していない時代、つまり情報が有料だったから成り立っていた雑誌だった。

そして2002年の時点でそういった基本的な情報はネットを介して無料で得ることができ、多くの読者が雑誌を離れていくことになった。

僕が雑誌を作ることを仕事にしたいと思ったのは、90年代のメディアカルチャーが持っていた「熱量」だった。タウン誌といえども、多少なりともはその熱量があり、特にそれが青春的な熱さということでいえば、僕の20年近くの職歴の中で、その編集部時代が圧倒的に高かった。

雑誌作りを辞める

24歳だった僕はその会社を離れることを決め、26歳の時に上京。出版社時代のコネで、東京の出版社を紹介してもらったが、勤務時間や給与面を考えると、これから落ちていく紙媒体で働く気にはなれなかった。

もう仕事にそういう熱を求めることは辞めようと、それまでの自分と決別した時だった。

結局は経済的な条件が揃わない限り、その熱量が生まれることはなく、それが体験できるのは選ばれし人間、もしくは生き残りし人間だけだと思った。

案の定、多くの熱量を持っていた雑誌は落ちていくしかなかった。WEBに可能性を持っていたが、失われた10年といわれるように、文化的な盛り上がりも皆無に近く、文化的な更盛を見せたのはオタクカルチャーぐらいだっただろう。

だが国を変えて同じ時代に、タイで隆盛していったのが「Gダイアリー」だった。そしてその編集部の様子から感じ取れる熱量に、僕は嫉妬してしまったのだった。またタイ自体の状況もそう。00年代はタイにとってまだまだ変革の時期で、タイがまだ熱かったといわれる時代。

これはもちろん、10年代以降にタイを訪れた人にはまったく関係ない。ただ早く生まれたことによる戯言かもしれないけど、2002年に初めてタイに来て、2010年ぐらいまではタイに熱を感じていた。そして確か2012年にサイアムを歩いている時、「あーもう、タイ終わった」と思う瞬間があった。

街を歩いている肌の白いタイ人たちが、外国人と変わらないようなファッションをし始め、大学生のパッツン制服はほぼ姿を消した時。また、サイアムスクウェアの中に座って休める空きスペースがどこにもなくなった時だった。

それまでももちろん海外の文化や物は入ってきたし、そういったものを買えるお店はあった。ただそれを好んで身に着ける人は少なかったし、買えない人も多かったはずだ。サイアムスクウェアの空きスペースもそう。つまり少なくともバンコクが完全に資本主義とグローバリズムに飲み込まれ、個性を失った時だったと思う。

追うようにして、カオサン及び周辺のタイローカル臭も全く消えてしまい、バックパッカーという言葉も意味を持たなくなり、僕がタイに感じた熱は消え去っていった。

そして本書の著者である室橋氏は、タイが熱かった時代に身を置きながら、比較的自由に雑誌作りをしていたのだ。そこには僕が望んでいた熱量があり、それを本書で見せつけられては嫉妬せざるを得ないし、面白くない訳がない。

是非多くの人にバンコクの歴史の1冊として、読んでもらいたい。

電子書籍版で、室橋氏が抜けた後、(「激旨!タイ食堂」の西尾さんが編集長の時?)のGダイアリーの一部は電子書籍版として購入できるようです。